Luciana Oliveira, Fabiana Cleto, Alessandra Alfonsi

Pesquisadores do laboratório de Tecnologia e Desempenho de Sistemas Construtivos da unidade Habitação e Edificações do Instituto de Pesquisas do Estado de São Paulo – IPT.

A Política Nacional de Habitação (PNH) prevê a organização a organização de um Sistema Nacional de Habitação (SNH) como um instrumento de organização dos agentes que atuam na área de habitação e como meio para reunir os esforços dos governos (União, Estados e Municípios) e do mercado privado, além de cooperativas e associações populares, para combater o déficit habitacional municipal deve estar articulado à Política Nacional de Habitação (PNH) e à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Plano Local de Habitação de interesse Social (PLHIS) é um dos instrumentos de implatação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e deve cumprir o papel de planejar as ações do setor habitacional local, de forma articulada com os demais níveis de governo. A adesão ao SNHIS é voluntária e se dá a partir da assinatura do termo de adesão, por Estados, Municípios e Distrito Federal.

Segundo o Guia de Adesão de Adesão ao SNHIS, o PLHIS deve ser entendido como “um conjunto de objetivos, metas, diretrizes e instrumentos de ação de intervenção que expressam o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais e institucionais quanto à orientação do planejamento local do setor habitacional de interesse social, (…) tendo por base o entendimento dos principais problemas habitacionais identificados na localidade”. Na prática o PLHIS é um plano de ação municipal que precisa estar articulado com as premissas e orientações do Plano Diretor municipal, no qual, a partir de um diagnóstico local, são estabelecidas estratégicas para resolver as necessidades habitacionais, tanto as do mercado quanto aquelas de interesse social, considerando a vocação do município. Deve ser aplicado e utilizado como um instrumento de tomada de decisão e de gestão da política habitacional.

Este artigo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e experiências das autoras em trabalhos, teóricos e práticos, relacionados ao tema de melhoria de qualidade de habitações de interesse social. O tema se relaciona também com a qualidade de infraestrutura urbana, cuja premissa deve incluir resiliências climáticas, visando à sustentabilidade ambiental e social.

A moradia digna é aquela provida de redes de infraestrutura (transporte coletivo, água, esgoto, luz, coleta de lixo, pavimentação, telefone); com acesso a equipamentos de educação, saúde, segurança, cultura e lazer; instalações sanitárias adequadas; condições mínimas de conforto e habitalibidade; e utilização por uma única família. Tal conceito serve de diretriz tanto para a produção de novas unidades habitacionais de interesse social, como também para a urbanização, regularização e melhorias do estoque de moradias precárias em favelas, loteamentos irregulares de moradores de baixa renda e áreas centrais degradadas.

No caso dos assentamentos precários, a partir desde conceito, deve-se identificar o que falta para que seja atingido o patamar básico descrito, definindo assim o tipo de intervenção a ser implementado em cada assentimento (…).

O objetivo das intervenções de urbanização e de integração urbana é o de garantir um patamar básico de qualidade habitacional e urbana, considerando a erradicação das situações de risco; a implantação de infraestrutura básica, priorizando o saneamento ambiental; a ampliação da mobilidade e do acesso aos diversos equipamentos urbanos; a adequação da unidade habitacional; a

regularização fundiária; e, ainda, as ações relativas à inclusão social de seus moradores.

Quanto ao conceito de déficit habitacional são utilizados indicadores que buscam estimar a necessidade de substituição ou mesmo construção de habitações devido à grande precariedade de determinadas habitações (domicílios improvisados, rústicos, como ilustrado na Figura 1), ao ônus excessivo com aluguel e à existência de coabitação (famílias habitando cômodos e unidades domésticas conviventes). Esses indicadores têm o papel de dimensionar a quantidade de habitações que são incapazes de atender o direito de acesso, por parte de segmentos da população brasileira, a uma habitação minimamente adequada.

Em 2022, o déficit habitacional do Brasil totalizou aproximadamente

seis milhões de domicílios, assim, estima-se que o déficit quantitativo do Brasil é da ordem de 8% do estoque e a inadequação (déficit qualitativo) de 33% (FJP, números médios do país)( ).

O termo “inadequação” ou “déficit qualitativo” é usado para se referir àquelas moradias inadequadas que precisam passar por reformas e melhorias, para que apresentem níveis mínimos de segurança e habitabilidade. Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP)2 a inadequação está relacionada com a necessidade de melhoria para manutenção do estoque, devido à carência de infraestrutura

urbana, inadequação edilícia e inadequação fundiária (falta de registros e documentos formais da habitação), que ocorre geralmente em assentamentos urbanos precários. A carência de infraestrutura relaciona-se a falta de instalações de qualquer natureza, energia, esgoto, água, etc. Já a inadequação edilícia,

ilustrada pela Figura 2 refere-se à falta de instalações na habitação, em especial de banheiros, ou problemas com estanqueidade à água (este último sendo uma consideração das autoras do artigo).

Existem estudos, como do IPEA, (2023)3 que mostram que apesar da inadequação ser o maior percentual das situações, menos do que 10% dos investimentos realizados no ano de 2022, por exemplo, foram para financiamento de melhorias habitacionais.

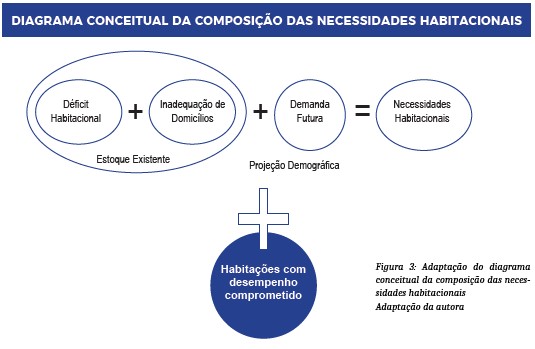

Complementarmente, entende-se que, além do déficit e da inadequação, existem aquelas habitações com desempenho comprometido, particularmente com problemas de durabilidade, seja por questões de habitabilidade (infiltração de umidade, por exemplo), segurança estrutural, ou de degradação precoce; mas que foram construídas em áreas regularizadas. A Figura 3 mostra que no dimensionamento das necessidades habitacionais essa situação precisa ser incluída. A Figura 4 apresenta situação típica de comprometimento da durabilidade da edificação, caso em que a vida útil (um dos critérios para mensurar a sua durabilidade) pode se tornar menor do que o exigido por norma e esperado pelo poder público.

Segundo a ABNT NBR 15575-1 (2021)4, a estrutura de uma habitação deve ter uma vida útil mínima de 50 anos, porém, dependendo da quantidade de problemas relativos à sua durabilidade, pode haver uma redução dessa vida útil, tendo-se a necessidade de intervir com programas de reformas ou substituições de partes desta edificação precocemente.

Nesse sentido, além da necessidade de atuação em programas de melhoria

da qualidade da habitação, nas fases de projeto e execução, para as construções novas, é preciso pensar em como atuar na manutenção e na recuperação das habitações existentes e que já apresentam problemas que afetam sua durabilidade, mas que não são consideradas na classificação de moradias inadequadas.

O crescimento da construção civil ainda está restrito, em geral, à produção de novas edificações e não em sendo acompanhado por um incremento proporcional nos serviços de manutenção do estoque existente.

Na prática, é difícil encontrar estudos que explicitem os custos dos serviços de manutenção e de reforma em relação ao custo de produção de novas edificações.

Nesse contexto, é importante uma reflexão sobre a quem incide a responsabilidade da manutenção e recuperação das habitações de interesse

social que não estão em assentamentos urbanos precários e não são classificadas como moradias inadequadas. Para o caso de habitações de interesse social cujas construções são subsidiadas pelo poder público, é certo que tais usuários precisarão de apoio, tanto técnico quanto financeiro, para realizar operações de manutenção. A Lei Federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008 (Lei de ATHIS)5 reforça essa premissa, pois trata de Assistência Técnica

para Habitação de Interesse Social (para família de até 03 salários mínimos),

que deve ser prestada de maneira “pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social”, abrangendo “todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma,

ampliação ou regularização fundiária da habitação”.

As políticas públicas precisam que as diretrizes para construção abordem: a análise do custo global da edificação, incluindo, além do custo de produção, a estimativa do custo de operação e de manutenção das edificações ao longo de sua vida útil de projeto; a discussão de programas

de parceria público privado, nos quais a iniciativa privada poderia ficar responsável pela manutenção das edificações por um determinado período; a orientação a ser dada ao morador, quanto ao uso e à manutenção do seu imóvel; e a destinação de recursos para apoiar tecnicamente e financeiramente as operações de manutenção de habitações de interesse social, particularmente daqueles grupos contemplados pelo FAIXA 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida (famílias com renda de até 03 salários mínimos e que se enquadram na lei do ATHIS). Entende-se, portanto, que a necessidade de melhorias das moradias inadequadas e dos conjuntos habitacionais precários podem ser contemplados no PLHIS para apoio à definição de decretos que implantem as ações propostas no documento.

O PLHIS, geralmente, é estruturado em partes: Caracterização do município, Diagnóstico do Setor Habitacional e Estratégias de Ação.

Nesta etapa de estratégias, entende-se que seja contemplado programas de reintegração urbanística e fundiária, de melhoria da unidade habitacional e das moradias classificadas como inadequadas, como a criação de programas de financiamento e de orientações para o morador1. Sugere-se que se incluam outros programas, como o de Recuperação de Conjuntos Habitacionais que se encontram degradados. Tal programa pode ser promovido pelo setor público, destinado à população de baixa renda e consiste na execução de reforma de edificação, construção ou recuperação de equipamentos comunitários e/ou obras de infraestrutura. Importante que nesses programas, o governo local

use seu poder de compra para exigir a comprovação da qualidade de projetos, dos materiais de construção e da execução das edificações.

Referências

1 Livro base do curso à distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – ISBN:978.85-60133-98-7

2 Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional. Disponível em: http://fjp.mg.gov.br/deficit-habitacional-no-brasil/,

acesso em 08/09/22.

3 IPEA. A política de habitação social do governo federal: passado recente e perspectivas para um novo ciclo de planejamento.

Brasília, 2023. Disponível em:< https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11892/1/Publica%C3%A7%-

C3%A3o%20Preliminar_BPS_n30_NPS_politica_habitacao_social….pdf), acesso em marco de 2024.

4 Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15575-4 (2021): Edificações habitacionais – Desempenho – parte

4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais. Rio de Janeiro, Brasil.

5 Lei federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008 (Lei de ATHIS). A Lei federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008

(Lei de ATHIS)